- Articles

- / Geopolitisches Risikomanagement: Für global agierende Unternehmen kein Luxus

Geopolitisches Risikomanagement: Für global agierende Unternehmen kein Luxus

-

März 13, 2025

-

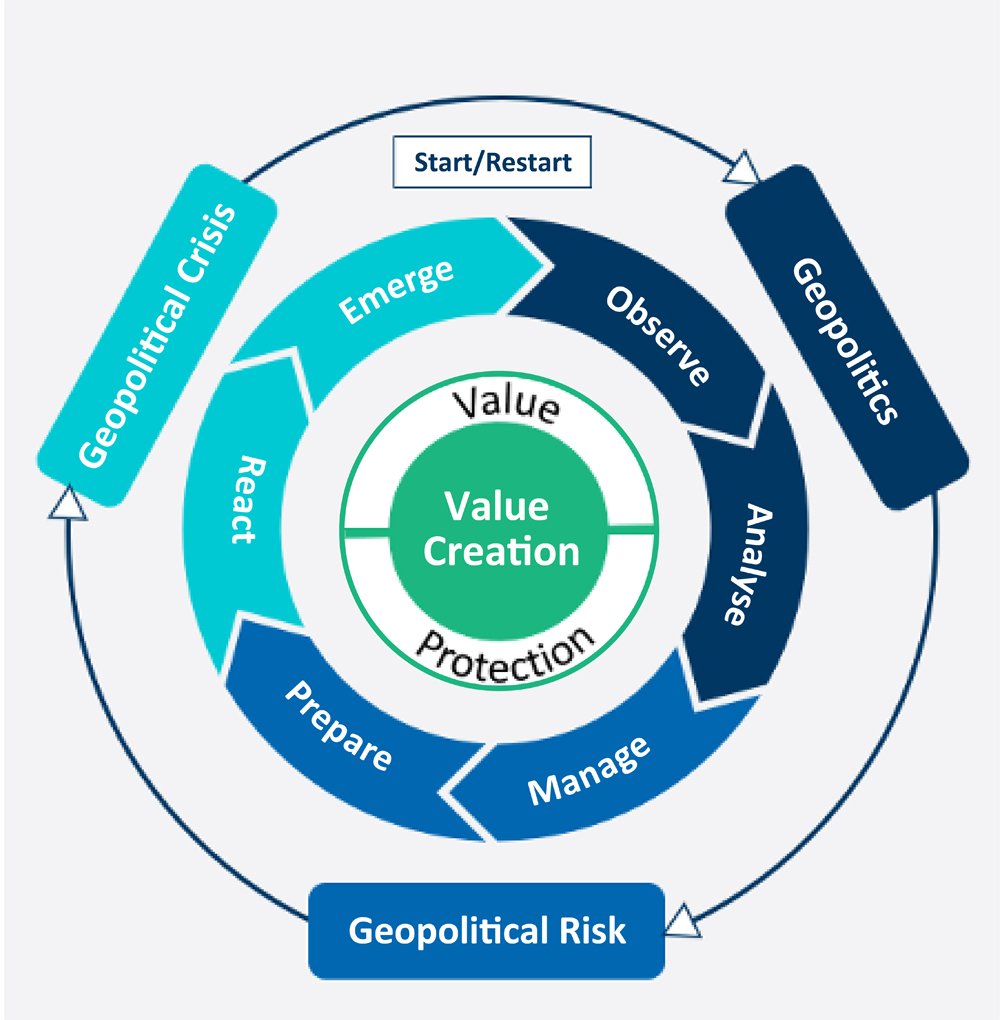

Die Auswirkungen geopolitischer Disruptionen, wie Lieferkettenunterbrechungen, Handelsbeschränkungen oder Angriffen auf die digitale Infrastruktur, gehören zum Alltag global agierender Unternehmen. Eine geopolitische Risikomanagementfunktion leistet entscheidende Hilfestellung bei der Navigation eines unsicheren Geschäftsumfelds. Ein wirksames Risikomanagement erfordert einen zyklischen, datengesteuerten Ansatz, der die Risiko Identifizierung, Quantifizierung und Steuerung umfasst. Die Quantifizierung geopolitischer Risiken ermöglicht eine ressourcenschonende, wirksame Risikosteuerung. Krisenvorbereitung durch Simulationsübungen und die Etablierung von klaren Protokollen ist ein wesentlicher Teil unternehmerischer Resilienz.

Geopolitik in der C-Suite

Geopolitische Risiken sind nicht länger ein abstraktes Problem, sondern betriebliche Realität. In den letzten Jahren hat das internationale Marktumfeld eine signifikante Verschärfung durch geopolitische Treiber erfahren:

- Geoökonomie - die Politisierung von Handel, Investitionen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten - ist heute ein Standardinstrument der modernen Staatsführung.

- Technologische Rivalitäten zwischen globalen Mächten definieren das Spielfeld für Innovation, Regulierung und Wettbewerb neu.

- Konflikte und politische Unruhen von der russischen Invasion in der Ukraine bis hin zu regionaler Instabilität in wichtigen Märkten stören internationale Geschäftsaktivitäten.

Die Renaissance der Geopolitik erfordert einen proaktiven Umgang mit einem sich rasch wandelnden Geschäftsumfeld. Geopolitische Risiken sollten systematisch in die Strategiefindung und Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Das kann beispielsweise durch eine Anpassung von Organisationsstrukturen, einem Marktein- bzw. -austritt, einer Neuausrichtung der Lieferkette oder der Verlagerung von Produkt- und Kundengruppen stattfinden.

Die drängende Frage lautet: Wie kann sich Ihr Unternehmen auf die nächste geopolitische Krise vorbereiten?

Die geopolitische Risikomanagementfunktion

Eine Antwort darauf ist die Einführung einer geopolitischen Risikomanagementfunktion. Dies muss nicht unbedingt die Schaffung einer neuen Stelle bedeuten. Je nach Größe, Geschäftstätigkeit und bestehenden Strukturen bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur organisatorischen Umsetzung der Funktion an. Ziel der geopolitischen Risikomanagementfunktion ist es,

- klare Verantwortlichkeit für den Umgang mit geopolitischen Risiken zu schaffen sowie

- ein Verständnis darüber zu etablieren, wie geopolitische Risiken das Unternehmen betreffen und in das Risikomanagementkonzept des Unternehmens integriert werden sollten.

Die Auswirkungen geopolitischer Risiken und damit auch der Aufgabenbereich der geopolitischen Risikomanagementfunktion sind vielfältig und leiten sich aus dem internationalen Fußabdruck und Geschäftsmodell des Unternehmens ab. Zu den wichtigsten Auswirkungen gehören:

- Digital-Risiken: Geopolitische Spannungen können die Wahrscheinlichkeit von staatlich gesponserten Angriffen und Spionage auf Unternehmensdaten und -systeme erhöhen.

- Compliance-Risiken: Komplexe regulatorische Rahmenbedingungen, Sanktionen und Handelsbeschränkungen erhöhen das Risiko von Strafzahlungen und kostspieliger Verfahren.

- Lieferketten- und Absatzrisiken: Handelsbarrieren und regionale Instabilität können Lieferketten unterbrechen, wodurch Verzögerungen und höheren Kosten entstehen. Lieferkettentransparenz ist das Stichwort.

- Finanzielle Risiken: Währungsschwankungen, grenzüberschreitende Kapitalverkehrskontrollen sowie gestiegene Anforderungen von Finanzinstituten und Versicherern können die Finanzplanung und den Geschäftsbetrieb destabilisieren.

- Sicherheitsrisiken: Geopolitische Krisen können die Sicherheit von Mitarbeitenden, Anlagen und Sachwerten in unbeständigen Regionen gefährden.

- Reputationsrisiken: Fehltritte bei der Bewältigung geopolitischer Risiken können das Markenimage beeinträchtigen, insbesondere in Regionen mit einem sensiblen politischen oder sozialen Klima.

Die geopolitische Risikomanagementfunktion dient als Schnittstelle, um den Umgang mit diesen Risiken im Unternehmen zu koordinieren.

Dabei stehen vier Hauptaufgaben im Mittelpunkt:

- Identifizierung von Risiken: Bewertung der globalen und regionalen politischen Dynamik, um potenzielle Bedrohungen zu analysieren.

- Quantifizierung der Risiken: Umwandlung qualitativer Erkenntnisse in messbare Auswirkungen auf Einnahmen, Kosten und Betriebsabläufe.

- Risikosteuerung: Funktionsübergreifende Zusammenarbeit, um Maßnahmen zur Risikosteuerung zu identifizieren.

- Krisenvorbereitung: Entwicklung von Notfallplänen und Durchführung von Simulationen zur Vorbereitung auf geopolitische Krisen.

Aufbau einer geopolitischen Risikomanagementfunktion

Ein wirksames geopolitisches Risikomanagement ist zyklisch und umfasst vier Schlüsselphasen:

Bewertung der Risikoexposition: Ihren geopolitischen Fingerabdruck verstehen

Jedes Unternehmen hat ein einzigartiges geopolitisches Risikoprofil, das auf seiner Branche, seinem geografischen Fußabdruck und seiner Geschäftstätigkeit basiert. Eine gründliche Bewertung des geopolitischen Risikos zeigt, wo die Schwachstellen liegen – sei es in Lieferketten, im regulatorischen Umfeld oder auf kritischen Märkten. Die Bewertung des geopolitischen Fingerabdrucks sollte nach einer quantitativen Methodik erfolgen, die es der Risikomanagementabteilung ermöglicht, das geopolitische Risiko pro Geschäftsdimension von niedrig bis hoch einzustufen. Bei der Bewertung sollte zwischen inhärentem und Restrisiko unterschieden werden.

Identifizierung: Erkennen von geopolitischen Risiken

Einschlägige geopolitische Entwicklungen müssen beobachtet und analysiert werden. Dazu gehört die Überwachung politischer Ereignisse, wirtschaftlicher Trends und sozialer Bewegungen, die sich auf die Tätigkeit des Unternehmens auswirken könnten. Auf der Grundlage des geopolitischen Fingerabdrucks des Unternehmens können Beobachtung und Analyse auf wesentliche Aspekte konzentriert werden.

Bewertung: Quantifizierung der Auswirkungen

Geopolitische Risiken scheinen oft nicht greifbar, aber sie können und sollten quantifiziert werden. Die Anwendung einer unternehmensweiten Methodik zur Risikoquantifizierung trägt dazu bei, aussagekräftige Erkenntnisse in der gesamten Risikomanagementfunktion zu gewinnen. Zum Beispiel:

- Beurteilen Sie, wie sich eine 10-prozentige Erhöhung der Zölle auf die Produktionskosten auswirken könnte.

- Modellieren Sie die Auswirkungen auf die Einnahmen, wenn Sie aufgrund von Sanktionen den Zugang zu einem wichtigen Markt verlieren.

Die Quantifizierung ermöglicht eine Prioritätensetzung und stellt sicher, dass Ressourcen effizient im Sinne der Risikosteuerung eingesetzt werden. Hilfreich ist auch, Grenzwerte zu etablieren, die abbilden, wann Risiken nicht mehr tragbar sind und einer aktiven Mitigationsstrategie bedürfen. Diese Schwellenwerte hängen von Ihrer spezifischen Risikoumgebung und -bereitschaft ab und gewährleisten einen reibungslosen Übergang vom Risikomanagement zur Krisenvorbereitung.

Schadensbegrenzung und Krisenvorbereitung

Sobald wesentliche Risiken identifiziert und bewertet wurden, ist der nächste Schritt, zu handeln:

- Strategien zur Risikominderung: Umsetzung von Maßnahmen zur Veränderung des inhärenten oder residualen geopolitischen Risikos, wie z.B. Schaffung von Lieferkettentransparenz, Anpassung des Geschäftsmodells oder politische Interessenvertretung.

- Krisensimulationen: Bereiten Sie sich auf Worst-Case-Szenarien mit regelmäßigen Übungen vor, an denen Experten für geopolitische Risiken, leitende Angestellte und unabhängige Dritte teilnehmen.

- Klare Protokolle: Legen Sie Rollen, Zuständigkeiten und Kommunikationspläne fest, um rasche und wirksame Reaktionen im Krisenfall zu gewährleisten.

Vorbereitung auf Krisen: Brückenschlag zwischen Risiko und Resilienz

Im gegenwärtigen globalen Umfeld ist die Wahrscheinlichkeit einer geopolitischen Krise gestiegen und wird vermutlich auch weiterhin hoch bleiben. Es ist also nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann und des Wo. Im Falle einer geopolitischen Krise, entscheidet die Fähigkeit, nahtlos vom Risikomanagement zum Krisenmanagement überzugehen, über die Widerstandsfähigkeit der Organisation. Dies erfordert:

- Integrierte Expertise: Die geopolitische Risikomanagementfunktion muss die Krisenreaktionsteams eingebettet sein und in Echtzeit Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung liefern.

- Ex-Post Evaluation: Jede Krise ist einzigartig. Daher sollte die Krisenreaktion des Unternehmens im Nachgang analysiert werden, um besser auf kommende Krisen vorbereitet zu sein.

Von der Analyse zur Maßnahme: Best Practices

Um in einem unbeständigen Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein, sollten Unternehmen folgende Maßnahmen umsetzen:

- In Expertise investieren: Statten Sie Ihr Team mit qualifiziertem Personal aus, das geopolitische Analyse mit unternehmerischem Verständnis verbindet.

- Daten nutzen: Nutzen Sie digitale Tools, um geopolitische Entwicklungen zu verfolgen und deren Auswirkungen auf Ihr Geschäft zu quantifizieren.

- Widerstandsfähigkeit verankern: Machen Sie das geopolitische Risiko zu einem Kernelement der strategischen Planung und der Risikomanagementfunktionen.

- Auf das Unvermeidliche vorbereiten: Aktualisieren Sie regelmäßig Notfallpläne und führen Sie funktionsübergreifende Krisensimulationen durch.

Fazit

Die Renaissance der Geopolitik ist kein vorübergehender Sturm, sondern ein bestimmendes Merkmal des heutigen Geschäftsumfelds. Unternehmen, die dieses Thema als strategische Priorität behandeln und die Identifizierung, Quantifizierung und Mitigation von Risiken in ihre Geschäftsabläufe integrieren, werden am besten in der Lage sein, zukünftige Krisen zu überstehen.

Die Frage ist nicht, ob Ihr Unternehmen von einer geopolitischen Störung betroffen sein wird, sondern wann. Sind Sie darauf vorbereitet?

Related Insights

Related Information

Datum

März 13, 2025

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Senior Managing Director

Senior Director

Director

Senior Consultant